サイト記事製作者はこんな人

坂戸の大宮住吉神楽の神楽師で塚越囃子連の連中です。

男神役をメインに20年以上神楽師歴があります。

稲荷様、クナト神、海幸彦など多数。

靖國神社や大國魂神社などでも奉納経験があります。

目次

本ブログの著者は、

大宮住吉神楽(埼玉県坂戸市)の神楽師で、塚越囃子連の連中(演者)です。

大宮住吉神楽のメジャー演目「倉稲魂命種蒔の座」

(うがのみたまのみことたねまきのざ)【豊作を祈願する座】

・モドキの背に乗る天狐(てんこ)

埼玉県坂戸市塚越には国選択及び県指定無形民俗文化財の「坂戸の大宮住吉神楽」と市指定無形民俗文化財「塚越ばやし」があります。

坂戸の大宮住吉神楽は、平成22年に文化庁(国)から「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」として選択されました。

神楽と囃子の会員はほとんどの人が共通で、両方携わっています。

最近は、女子中高生や大人の女性笛奏者も加入し、華やいでいます。

神楽の演者は「神楽師」(かぐらし)といいます。

一方、塚越ばやしの会員は「連中」と呼びますが、大人の連中に加え、小中学生や中高生なども練習や祭礼などに参加・出演しています。

幅広い年齢層で活動しているのが、塚越の神楽と囃子です。

お囃子の子ども用の面(おかめ・笑い面・ひょっとこ)

山車上の獅子

↓

住吉神楽の神楽師は、祭りの時だけ演じる神楽師で、普段は仕事を持っており、

専業の神楽師ではありません。

世間には、神楽師でご飯を食べている人もいますが、

私達は地元の祭礼に参加している専業ではない神楽師で、

地域の住民です。

神楽は、神社の神楽殿という舞台や神社の中の拝殿などで神様に奉納する舞や踊りのことです。

神楽には、宮中等で舞われてきた巫女神楽や、地域の神社で舞われてきた里神楽などの種類があります。

大宮住吉神楽は、古くは江戸時代の記録があり、少なくとも江戸時代以前から行われてきたことが分かります。

古事記等の神話を元に神楽の筋書きは作られており、神楽は、神話を分かりやすく演技で伝えようとしたものと私は考えています。

里神楽は宮中の巫女神楽と異なり、面白い演技等で見る人を笑わせたり、楽しませる場面があるのが特徴です。

我々の大宮住吉神楽もそんな楽しませる場面が多々出てきます。

坂戸市塚越に伝わる大宮住吉神楽は、国選択無形民俗文化財であり、埼玉県指定無形民俗文化財です。

坂戸の大宮住吉神楽は、坂戸市塚越に伝わり、大宮住吉神楽保存会により継承されています。

「住吉三神の座」の中筒男命(なかづつおのみこと)の舞(隅神楽の舞)

当神楽保存会は、大阪の住吉大社でも奉納したことがあります(平成23年住吉大社1800年奉祝行事)。

伊勢神宮や明治神宮でも奉納実績があり、九段の靖国神社での奉納も平成28年に果たしました。府中の大國魂神社でも奉納したことがあります。

靖国神社での奉納

昭和の時代には、東京の国立劇場での上演実績があります。

神楽は、全部で22座の演目が伝わっており、12神楽と10の座外神楽の計22座があります。

現在、上演・奉納しているのは22座のうち10演目程度です。

数々の神楽面(祭礼の日には神楽殿裏の楽屋に面を並べる)

大宮住吉神社の神楽殿

拝殿前の参道(4月で桜の花びらが散っています)

境内社(いろいろな神様が祀られています)

神社の道を挟んだ向かいに「弁天池」があります。

市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)が祀られ、昔は旱ばつの時、雨乞いをしたといいます。

鯉の餌も無人販売所で数百円で売ってるのを、あげている人もいます。

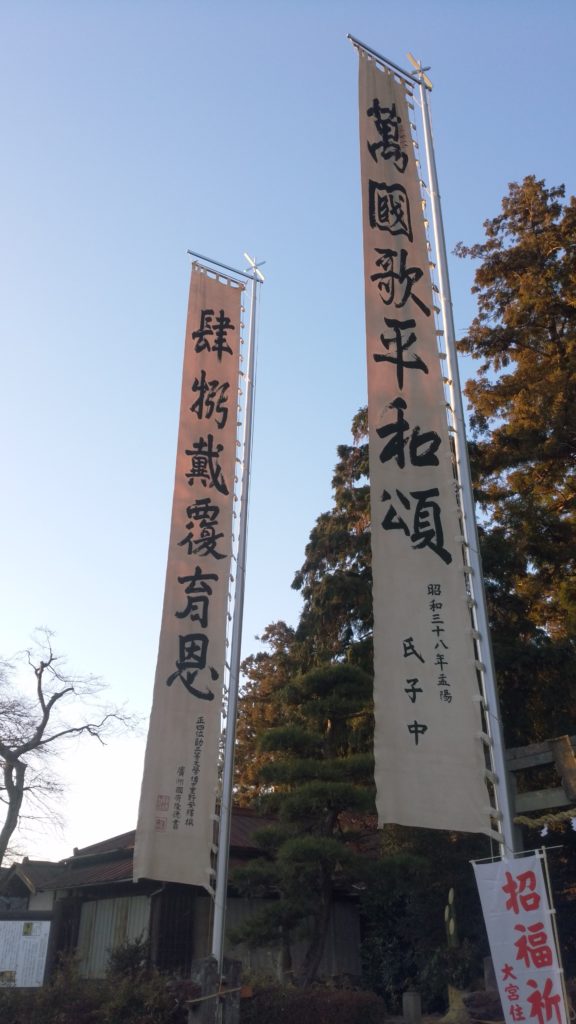

鳥居前に祭りのときは、旗が立てられます。

地域の安全を願う言葉が書かれています。

東武東上線若葉駅東口から、八幡団地行の東武バスに乗車、「住吉神社」バス停で下車し、東方向の道路を徒歩10分で大宮住吉神社に到着します。

大宮住吉神社の参道

坂戸市塚越の大宮住吉神社の鳥居

大宮住吉神社の拝殿

塚越ばやしは、明治時代に隣町の川島町から伝授されたと伝わります。

メンバーは大宮住吉神楽の神楽師とほぼ一緒です。

地域の青年の健全育成と伝統継承のため、発展してきました。

地元塚越の夏祭りだけでなく、隣接した川越市の川越まつりにおいても囃子を演奏しています。

川越まつり・まるひろ屋台村での「魚釣り」

川越まつりでの演奏場所は、まるひろ百貨店の駐車場に設けられる屋台村の中で、やぐらを組んで沢山のお客さんの前で演奏・演技を行っています。

特に「魚釣り」の演目が人が集まります。

お菓子を竿に付けて垂らすと、子どもが釣れます(笑)。

最後に獅子が出ると、子どもの頭をかじり賢くなるよう祈願します。

たくさんの子どもが頭をかじられようと舞台前に集まります。

昔は、川越の町内から依頼されて、松江町二丁目の「浦島の山車」に乗って川越まつりで川越市内を山車で巡行して演奏していたらしいです。

<狐の舞。屋台の曲で勇ましく舞う。>

※川越まつりは、平成17年(2005年)、「川越氷川祭の山車行事」として 国指定重要無形民俗文化財となっています。

また、平成28年、ユネスコの無形文化遺産にも登録されています。これは、日本の山・鉾・屋台行事が、「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」に登録されたものです。

山・鉾・屋台行事は「川越氷川祭の山車行事」を含む33件の祭礼行事で構成され、いずれも国の重要無形民俗文化財に指定されています。

<おかめの踊り(高校生女子による演技・塚越集会所にて)>

屋台(ヤタイ)は10分位の曲です。獅子や天狐など勇ましい踊りを行う際に、演奏する曲です。

以前は外道(げどう)の面の踊りもヤタイで行っていました。

(動画:R3元旦の坂戸市大宮住吉神社において)

同じフレーズを繰り返しますが、ノリが良く、親しみやすいので聞きながら踊りたくなります。

「ヤタイ」の終盤から「ニンバ」の始まり。

※クリックすると音声が出ます。

(写真:川越まつり 旧桔梗屋前のやぐらにて)

<山車(屋台)の上での演奏。ニンバで踊っている。>

・山車は屋根の上に人形や笠鉾などが載っているものを呼ぶ。

・屋台とは、屋根にそれらが載っていないものを特に屋台と呼ぶ。

・塚越のものは「屋台」です。

山車(屋台)の全景(横から)

大人山車の上での「ひょっとこ」の踊り

小学生の踊りと大人の踊り

塚越の山車(屋台)

塚越の神輿